文字をクリックするとジャンプします

アコギとエレキの違い

アコギとエレキでは同じギターでもボディや弦、演奏スタイルまで違いが複数あります。

どちらをメインで演奏していく上でも「違い」を知っておくことで、

ギャップでのショックを回避していくことができます。

アコギもエレキも10年以上演奏してきた筆者が、特に違いの大きいところを6つにまとめました。

アコギとエレキの違いを知るメリット

アコギとエレキの違いを知っておくことの一番大きなメリットは、

ギャップでがっかりしないで済むようになることです。

そもそもアコギかエレキ、

どちらかを先に演奏していて持ち替えてみるという方がとても多いと思います。

(わたし自身もエレキからアコギへ数年前に持ち替えたパターンです)

特にアコギではベースやパーカッションも兼ねて演奏できるため、一人でマイペースに演奏を楽しむことができます。

楽しいは楽しいのですがエレキを触っていた頃に比べると、とにかく上手く弾けず落ち込むことが妙に多いのです。

基本的な押弦のコードフォームやコツ、フィンガリングやピッキングはアコギもエレキも共通していますが、

触るうちにサウンドホールの有無だけではない違いが鮮明になりましたのでまとめていきます。

アコギとエレキの違い その1『弦の違い』

一つ目は

弦の違いです。

一般的に張られている弦のゲージが大きく違います。

ゲージが違うことで弦を指で押さえておく際の負担が大きく変わってきます。

エレキからアコギだととにかく指が痛いです(泣)

エレキギターの場合、大抵のモデルの初期出荷ゲージは「0.09-0.42」、

または「0.10-0.46」がとても多いです。

ブルース系のバンドをメインでやっている方などは太めの弦「0.11-0.49」ゲージを張られていたり、

メタル系の音楽をよく演奏されている方は、

より細めの「0.08-0.39」のゲージを張られていることも多いかと思います。

比べてアコギの出荷初期ゲージは平均的に「0.11-0.49」か「0.12-0.52」が多いです。

物理的に弦が太いため演奏性が非常に変わってきます。こちらが一つ目です。

アコギとエレキの違い その2『ネックの違い』

二つ目は

ネックの違いです。

アコギとエレキではアコギの方がネックの幅が広くつくられています。

実際にネックを握ったところを演奏の際の視点から見てみましょう。

←がアコギ →がエレキです

あんまりわからないですよね汗

じっさい握り比べてみても、握るだけならそこまで違和感は感じなかったりします。

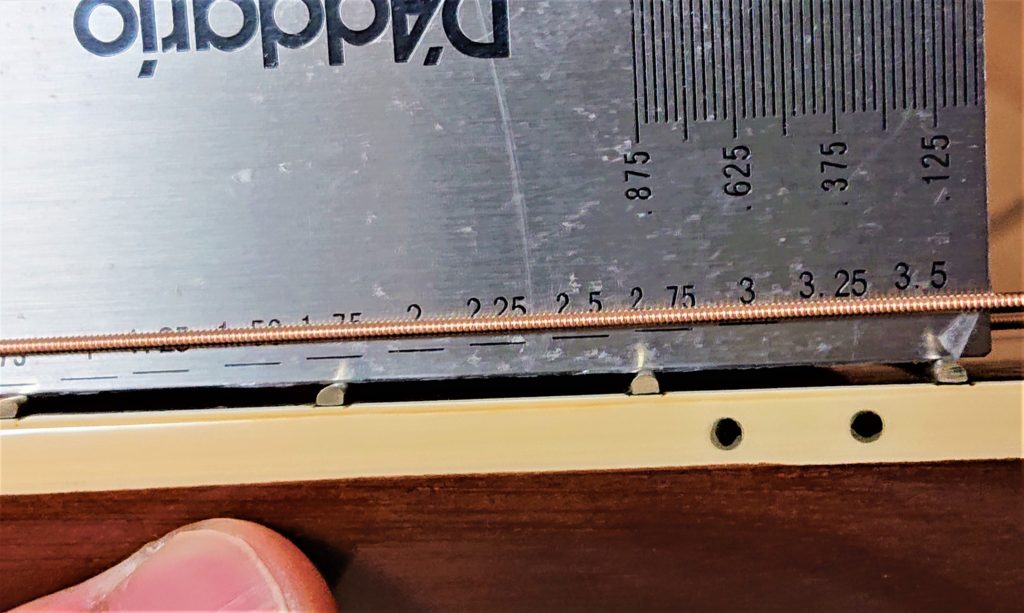

ということでスケールで測ってみましょう。

←がアコギ →がエレキです

これでもぱっと見はわかりにくいですが、1-2mmほどアコギの方が幅が広いことがわかります。

さらに3フレットで比べてみます。

←がアコギ →がエレキです

このあたりになると3mm近くアコギの方が幅が広くなっていることがわかります。

違い一つ目の弦の太さの違いと相まって、ネックの幅の問題が出てくるため、

エレキの演奏のときより物理的に演奏がしづらくなってきてしまいます。

またエレキの場合だと頻出のネックの握り方である、

親指を指板の上からひっかけるようにはみ出させて指板を押さえる「ロックフォーム」がありますが、

アコギではちょっと難しくなっています。

アコギとエレキの違い その3『弦高の違い』

ギター演奏の際の演奏性を決定づける、「弦高」にも大きな違いがあります。

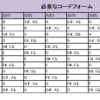

こちらはギター用のスケール(定規)なのですが、

それぞれ12フレットで計測した際の弦高の高さの平均値が表記されております。

こちらに依ると、

エレキギターの場合は6弦側で1.98mm。1弦側で1.6mmが平均的な高さとされています。

対してアコギの場合は6弦側で2.28mm。1弦側で1.78mmが平均的な高さとされています。

(一般的にもアコギの弦高は6弦側で2.5mm程度が妥当だと言われているため、大きく外れていないようです)

一般的に弦高は高ければ出音の輪郭が鮮明になりますが、

物理的に弾きづらい、演奏がしにくい状態になります。

『弦の違い』、『ネックの違い』でも出てきました物理的に演奏しづらい原因がここでも重なってしまいます。

あまりに弦高が高すぎる場合はリペアショップにサドルの削りを依頼したりが必要になる場合があります。

余談

ちなみに私の愛用のボロアコギは6弦側が3から3.25mmの間という数値でしたので、

近いうちにナットやブリッジピンの交換を予定していますので、

記事にまとめたいと思います。

ギターの部位を計測する定規・ものさしについて

弦高の計測をはじめギターの部位を計測する際は、

より正確に計測できる目盛りが先端からはじまる定規・ものさしを使いましょう。

比較-1-1024x523.jpg)

アコギとエレキの違い その4『音作りの違い』

アコギとエレキの大きな違いの4点目は『音作り』です。

アコギの場合は空間系かモジュレーション系を少しかけて、

生の楽器の持ち味を活かした音作りが基本的なベースになってきます。

対してエレキの場合はジャンルにもよりますが、クリーントーンの演奏でない限り、

基本的に「アンプ」や「エフェクター」でしっかり作りこんだ音圧のある音作りが求められるかと思います。

そのためアコギを演奏する際のような、生の状態に関心は向きにくく、

求められてくる

プレイスキルの精度もかなり変わってきてしまいます。

簡単に言ってしまうと、アコギの方がごまかしがどうしても利きません。

エレキの場合はいわゆるロック的な歪んだ音で演奏する場合も多く、

軽く歪んだ音であれば結構ごまかせことも多いです。

ロック系の曲だと「ラフなかっこよさ」もあり、ミス自体が「悪目立ちしにくい」ということも大きいです。

加えてコードの押さえ方もハイポジション、ハイコード類で済ませられることも多く、

オープンコードに関心があまり向きにくいことかなり大きな違いになってくると感じます。

音を伸ばす=サステインを得ること一つとっても、音作りで賄っていた点が非常に大きかったこともよくわかります。

アコギの場合は

チューニングの状態もよくわかるため、こちらも注意できるといいですね。

アコギとエレキの違い その5『演奏スタイルの違い』

アコギとエレキの違い5点目は、『演奏スタイル』の違いです。

エレキの場合は単体のみの演奏はかなり珍しく、大抵バンド形態になっているか、

エレキがメインの場合もバックにオケが流れていることが大半かと思います。

単純に楽器数が増えれば増えるほど、一つの楽器への注目が下がり、

ソロパートが回ってくるまで上手くいかなかったときの悪目立ちがしにくくなります。

対してアコギの演奏ジャンルはアコースティックな曲調が多く、

音数が少なく、ミスや少しの間違いが結構悪目立ちしてしまうところが増えてしまいます。

弾き語りやソロギターなど、

「一人での表現も増える」ため、より注意が必要になる場合があります。

アコギとエレキの違い その6『心理的な違い』

6点目は『心理的な違い』です。

こちらが一番大きな違いかもしれません。

エレキの演奏歴が長いと、当然それだけの自信と自負が生まれます。

それと共に「自分は割と上手い。ウフフ」という気持ちも必ず持ち合わせていくものだと思います。

が、エレキからアコギの持ち替えの際は、ご紹介したように、

比較したときに演奏に難を感じる箇所が多く、

結構へこむんじゃないかと思うのです。

きっつい言い方をされればある意味思い込みの露見ともいえる状態に、

心情としては自分にがっかりという感じになってしまうかもしれません。

同じようでいてこれだけの違いがあるものですので、

気持ちが折られてしまわないようどうぞお気を付けてください。

解決策としては、

「音が伸びていない」「出音がしきれていない」という場合は思い切って弦のゲージを落としてみたり、

慣れてくるまでエレキのゲージを張って演奏するのも手です。

また単体での演奏に慣れていない場合などは、リズムが一定に保つことに困難さを感じているかもしれないので、

メトロノームやリズムマシーンをより取り入れた練習をお試しになることも強くおすすめします。

アコギとエレキの違い まとめ

上述の違いからくるギャップが目立っているだけですので、

気に病まれることは全然ありません。

楽しんで演奏していきましょう。わたしも頑張ります!