ポリチューンクリップは、

なんとストローク一発でギター全弦のチューニングが合わせられるチューナーです。

もともとペダルチューナーとして、

プロにも人気だったチューナーがクリップ型になったタイプです。

発売から9年近く経ちますが依然、

高品質なクリップチューナーの決定版として知られています。

確かに値段は高いのですが、

正確無比なチューニング性能は初心者の方にこそおすすめだったりします。

非常に今更ですが改めて使ってみてあまりに便利だったので解説したいと思います。

文字をクリックするとジャンプします

ポリチューンクリップが選ばれる3点

ストローク一発でチューニング。直感的に操作しやすい

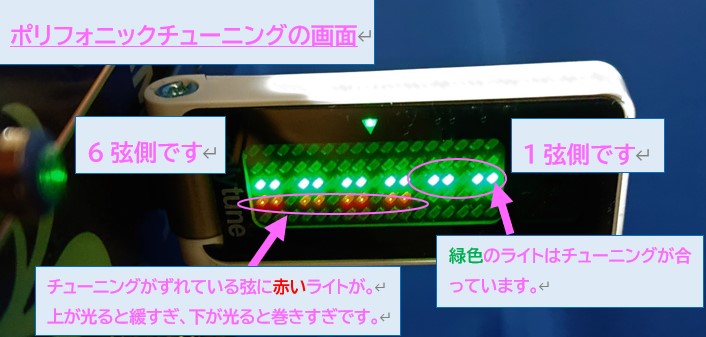

ポリフォニックチューニング機能を持っており、

一度のストロークですべての弦のチューニングを合わせられるためとても操作がかんたんです。

ストロークして大まかに合わせたあと、

1弦ずつ細かくもチューニングをしていけます。

また全弦と1弦ずつのチューニングモードの変更も、

ボタン操作なしで自動で認識してくれるので非常に便利です。

パッケージのイラストの通りチューニングの労力を無くしてくれるので、

上手い人にももちろんですが特に初心者の方におすすめです。

反応が早く、チューニング精度が高い

ポリチューンクリップはチューニングの際の反応が早く、

チューニングの精度も高いです。

クロマチックモードでも±0.05セント単位で調整が可能です。

またストロボチューニングでは、

±0.1セント単位で調整できれば高品位と言われているところ、

ニードルモードで±0.02セント単位まで調整が可能です。

細かく調整がしたい方も納得の機能ですね。

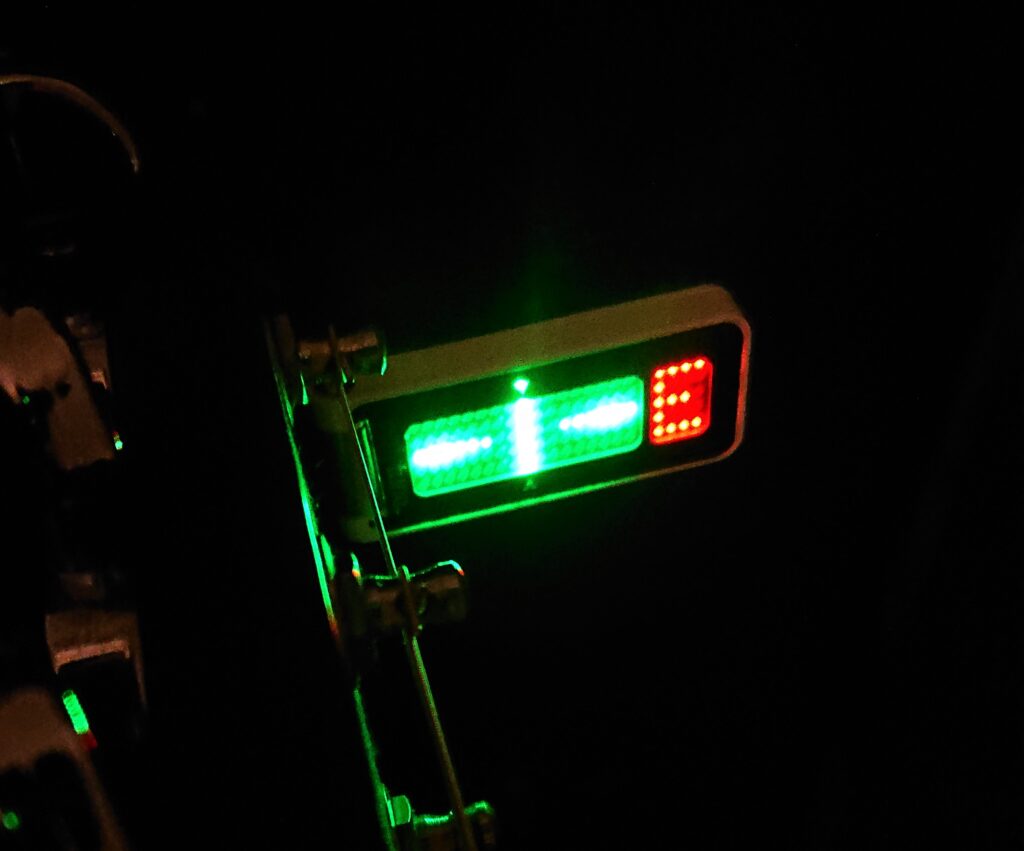

暗闇でも視認性がばつぐん

暗闇でも間違いなくはっきり見えるところも便利です。

シンプルな緑と赤のライトでディスプレイに表示されますが、

非常にはっきり見えるので場所に左右されずチューニングがしやすいです。

ライブステージの暗転中の音出し段階などでも間違いなく重宝しますね。

ポリチューンクリップ基本情報

| メーカー | tc electronic(デンマークのエフェクターメーカーです) |

|---|---|

| チューニングモードの種類 | ポリフォニックチューニング(ストロークで全弦合わせます) クロマチックチューニング ニードルチューニング(ストロボチューニング) |

| チューニング精度 | クロマチックモード…±0.05セント ニードルモード…±0.02セント |

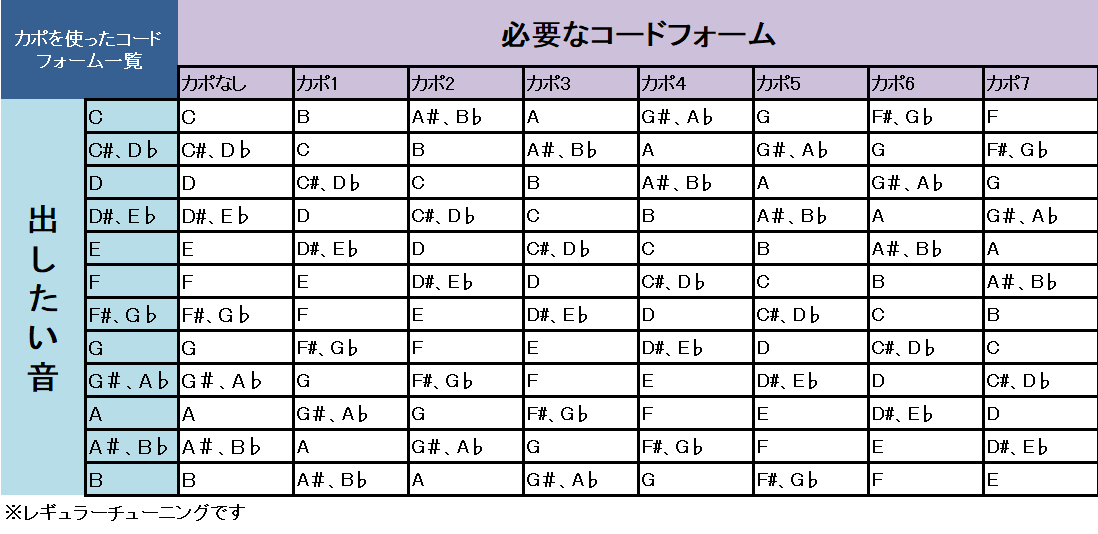

| キー調整 | ドロップ…2音半下げまで対応 カポ…7カポまで対応 |

| サイズ | 横の長さ…5.9cm 縦…2.5cm |

| 重さ | 21g |

| 価格 | 定価 5,478円 |

ポリチューンクリップ使い方/各ボタンの解説

ボタンの解説といってなんですが、ポリチューンクリップはボタンが3つしかありません。

そのかわり長押しなどで少しわかりずらいところがあるので解説します。

電源ボタンの解説

本体の頭頂部に電源オンオフボタンがあります。

電源を入れてストロークするとポリフォニックモードが起動します。

1弦ずつ弾くと自動でクロマチックモードに切り替わります。

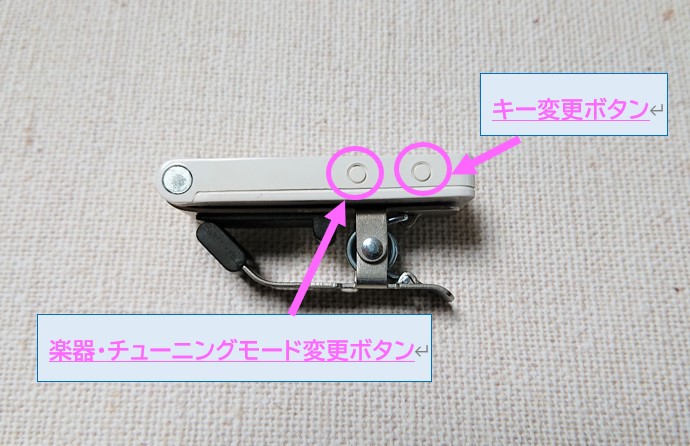

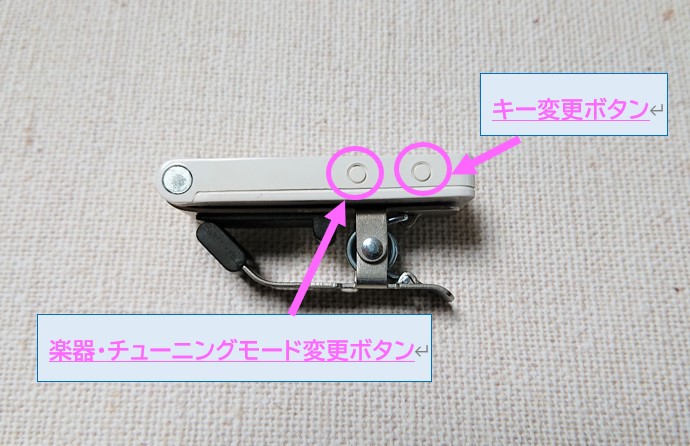

側面のボタンの解説1/キー変更ボタン

側面のボタン右側(電源ボタンに近い方です)の方を押すと、

ポリフォニックチューニングのキーの変更ができます。

ポチポチと押していくことで、

半音下げや一音下げなどの「ドロップキー」や、

「カポタスト」対応モードに変わっていきます。

一度押すとE(レギュラーチューニング)が表示され「ドロップキーモード」に入ります。

↓

D(1音下げ)

↓

D♭(1音半下げ)

↓

C(2音下げ)

↓

B(2音半下げ)

と変更されます。

さらにボタンを押すと、「カポモード」に入ります。

↓

2G♭

↓

3G

↓

4A♭

↓

5A

↓

6B♭

↓

7B

ボタンを押し込むごとに上のようにフレットが変更され、

7カポまで対応しています。

ちなみにチューニング中の半音(♭)は「・」で表現されています。

ポリチューンクリップは画面の自動回転機能があるため、

電源ボタンが左側に来ていればチューニング音のアルファベットの左側に「・」が表示されます。

右側に電源ボタンが来ている場合は、

アルファベットの右側に「・」が表示されます。

側面のボタンの解説2/楽器・チューニングモード変更ボタン

側面ボタン左側(上下のうち下ボタン)を短く押すと、

通常の「クロマチックモード」と「ストロボモード(ニードル)」の設定ができます。

いずれかを選んで数秒放置するとチューニングのモードが確定されます。

また長押しすることで、楽器選択モードに入ります。

Gがギターモード、Bがベースモードです。

1回目の長押しで現在の楽器モードが表示され、

もう一度長押しするともう一方の楽器モードに入ります。

周波数変更は側面のボタンを同時押しすると発動します。

ポリチューンクリップ/そのほかの解説

ディスプレイの自動回転機能

スマホの画面と同じように、

ディスプレイの自動回転機能が搭載されています。

ストローク→チューニング→ロックのアイコン説明が潔いいですね。

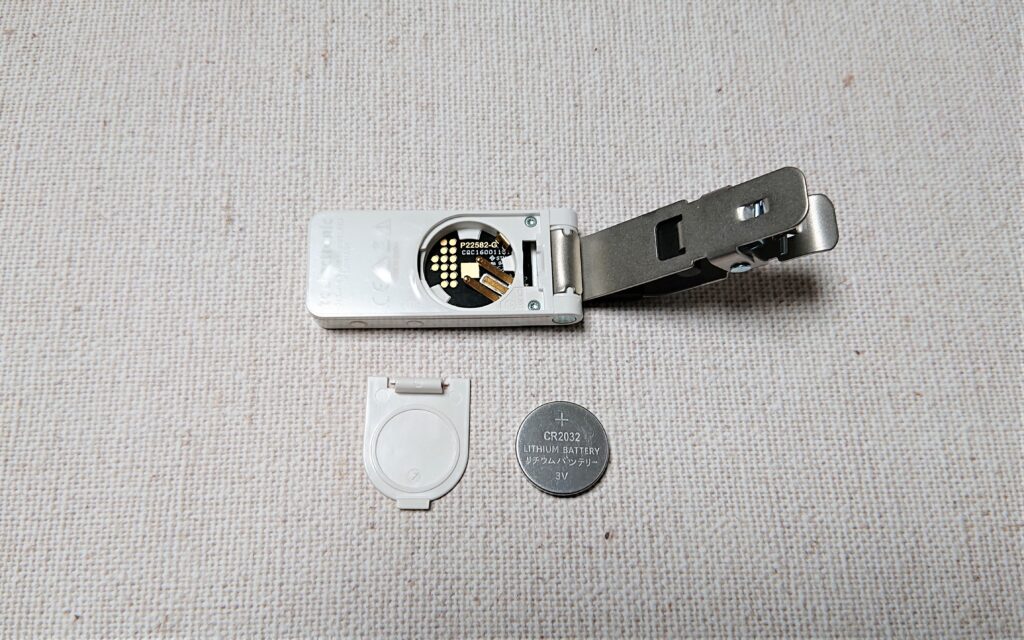

リチウムコイン電池の場所

ポリチューンクリップ本体背面に、

リチウムコイン電池の入れ口があります。

電池はクリップチューナーによく使われている「CR2032」です。

ポリチューンクリップの心配なところ

縦方向にしか稼働しない

180度の可変がききますが、

他社のクリップチューナーのように自在に位置調整ができるわけではありません。

その代わりネックの裏に取り付けてもよく見えたりと、

使い方が工夫できるところでもあります。

(ネックに阻まれず逆に見やすかったりもします)

誤反応がある?/ユニチューンクリップも

ポリフォニックチューニングを意図していないときでも、

起動してしまうことがあります。

6弦などの低音弦を調整中に起動してしまうことがたしかにあります。

その場合は他の弦が共振しているようなので、

チューニング中の弦以外を手でミュートをしてあげると回避できます。

気になる場合はポリフォニックチューニング機能のみ外されている、

「ユニチューンクリップ」の方だと同じ見た目とチューニング精度で使っていくことができます。

値段がめっちゃ高い

正直一番の懸念点はここにありますね。

クリップチューナーの中では非常に高額なタイプです。

ただ使い始めるとほんとに楽にギターを触っていけるので、

チューニングのハードルが高くなりがちなはじめたての方にこそ、

おすすめしたいという方が多いのもとても納得できます。

チューニングが習慣化したあとも、

ニードル(ストロボ)モードでより詳細にチューニングを調整していけるので、

一度手に入れれば長く使えるところも良いですね。

つくり自体も金属製でしっかりしているので耐久性もあります。

チューニングの単位「セント」について

チューナーの調律単位としてよく表記されている「セント(cent)」。

セントはオクターブを12分割したものを表しています。

ギター弾きには少し難しいのですが、

1オクターブはピアノの鍵盤上で白鍵5つと黒鍵7つで成り立っています。

この1オクターブの構成は、

C、C♯(D♭)、D、D♯(E♭)、E、F、F♯(G♭)、

G、G♯(A♭)、A、A♯(A♭)、Bとなっています。

この1オクターブを1200で分割したものがと呼ばれています。

半音と半音の間は100セントとして認識されており、

「±1セント」の調律機能を持っている場合は1/100単位でチューニングが行えることを意味します。

(例:CとC#(D♭)の間は100セントとなります)

クロマチック・チューナーでチューニングの際、

針が真ん中の頂点に来るところで±0になり、チューニングが合った状態になります。

左端に振れると-50、右端に振れると+50です。

「±1セント」の調律能力であればそこまで調整が効くということを意味します。

この数値が小さいほどより細かな調整が可能になります。

おわりに

TC Electronicのポリチューンクリップは高額ですが、

高機能で後悔無くずっと使って行けます。

チューニングをより効率的にして演奏により集中して楽しめますのでおすすめです。